帶你清楚認識食品加工環境1234區域

發布時間:2022-11-16 瀏覽次數:2153

來源:六扇門study

近期有即食食品行業小伙伴給小六留言,希望可以分析一下關于環境微生物監控的干貨知識,比如大家都知道1234區域的劃分,那每個區域的采樣點怎么規劃,區域內哪些點需要重點關注?有沒有固定采樣點給大家參考?有沒有詳細的采樣計劃案例分享?

致病菌是看不見的,也就是說,它們不會在環境中有留下任何明顯的存在跡象,發現致病菌的唯一方法是通過微生物學檢測。所以,在致病菌污染產品之前,想提前發現它,那就像大海撈針。

大家現在越來越重視加工過程監控了,小六認為這是我們行業的巨大進步!

接下來,小六通過閱讀反應國外相關文獻,跟大家一起分享這系列內容。先介紹清楚這1234采樣區域吧。

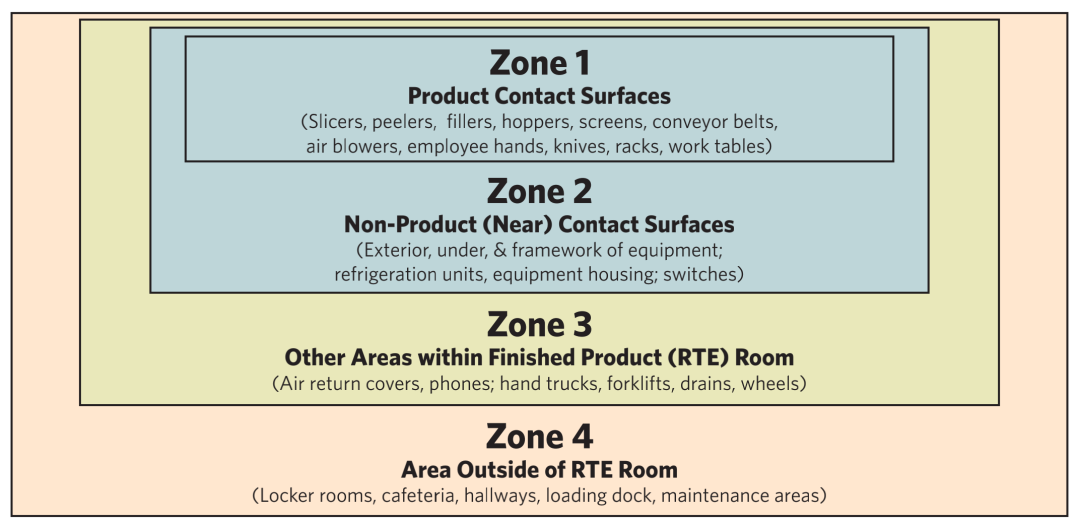

關于1234區域的詳細介紹

Zone4: 遠離成品加工區的表面

4區加工區外圍的非食品接觸面。如更衣室、包裝后區、成品區倉庫、自助餐廳、走廊、裝貨碼頭、維修區,以及未在2區或3區使用的手動卡車和叉車。

4號區域有以下識別和監測目的/作用:

(1)檢測、確認某致病菌進入工廠的位置,即可能進入產品處理區的路徑。

(2)判斷污染源的來源,如果在原料儲存和處理區域偶爾檢測到某致病菌,則它們是來自外部的;如果該區域異常高頻率的某致病菌檢出,應在該區域進行調查,因為該區域可能導致1-3區和成品中致病菌的污染風險更高。

這片區域一般采樣數量占比25%,也是不是很大的。

Zone3: 成品區遠離1區位點的非食品接觸面

3區管理的范圍是加工區內或接近加工區但距離較遠的非食品接觸面。例如:墻壁、地板、門、設備底部、電機外殼、電氣面板、回風蓋、電話、排水管、冷卻器的出入口、設備、軟管、拖把、鏟子和存放在房間里的工具,以及在這個地區使用的手動卡車和叉車上的輪子。

3區比較方便致病菌短暫停留,它可以從包裝/加工環境中吸收水分和養分而繁殖,比如在潮濕的地區或清洗過程中設備被沖洗掉的地區。排水管是方便的監測點之一,水很可能攜帶致病菌從3區的位點流到排水管,進一步污染2區和1區。

所以一定要要死守3區,該區跟2區一起承擔了近50%的采樣點位,具體如何分工,需要看數據進行評估。

Zone2: 成品區臨近1區位點的非食品接觸表面

二區可以說是最有可能攜帶致病菌直接轉移到產品和產品接觸表面。

例如:包括產品接觸面的外側和下方、設備外殼、隧道和溜槽的非產品接觸面,以及在操作過程中可能接觸到的生產處理程序的其他框架。由于這些區域不是產品接觸表面,因此在設計時、安裝期間和清潔期間,可能不會跟1區一樣被重視。

2區離1區(產品接觸表面)最為接近,相關致病菌也更有可能在2區積累水分和養分,為其扎根產品接觸表面提供便利。

由于2區不是產品接觸區,因此檢測到的任何致病菌都不太可能是來自進貨產品的瞬間,而更可能是來自生產環境本身,所以必須認真對待2區采樣點的致病菌檢測;為1區防護建設堡壘。

Zone1: 食品成品接觸表面

1號區域是產品接觸面,這包括產品設備表面、與包裝前暴露的產品接觸的員工。例如:分揀臺、輸送機、削皮機、切片機、切片機、水槽和產品接觸水(只有不含抗菌素的水)、噴淋桿和噴嘴、離心式干燥機、稱重/包裝槽、控制按鈕、梯子、軟管、工具等;同時處理產品或觸摸產品接觸面的工人和員工手套等。

在對1區進行取樣之前,必須考慮到陽性結果可能對成品產生的潛在影響。根據目前的FDA行業指南草案,在產品直接接觸表面檢出致病菌或其指示菌,都表明接觸該表面的產品可能已被污染。在產品接觸部位檢測到致病菌后,必須考慮是否需要對受影響的產品批次進行隔離、銷毀或召回。因此,建議操作人員僅在產品批次之間對1區表面進行采樣,或在受影響的產品可以保留到測試結果已知時進行采樣。

一般不建議直接在1區進行高頻率致病菌采樣,建議常規監測指示菌。

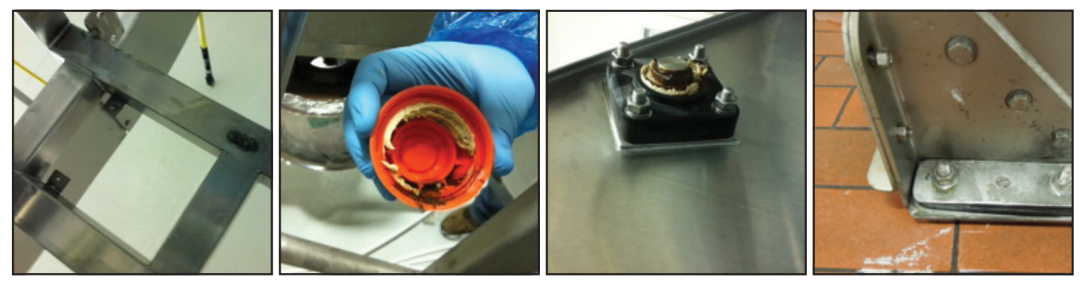

此外,易于清潔和消毒的產品接觸面并不適合取樣。相反,更困難的區域是采樣的優選,例如,焊接或螺栓接合、輸送機的拉鏈接合、格柵以及破裂、修補或其他不平坦的表面。