一文帶您看懂革蘭氏染色

發(fā)布時(shí)間:2023-06-20 瀏覽次數(shù):15132

1884年丹麥學(xué)者革蘭(C.Gram)根據(jù)細(xì)菌細(xì)胞壁構(gòu)造和化學(xué)成分的特點(diǎn),通過(guò)染色表現(xiàn)出脫色能力的不同,將細(xì)菌分為革蘭氏陽(yáng)性菌與革蘭氏陰性菌兩大類,創(chuàng)立了革蘭氏染色法,迄今仍是細(xì)菌學(xué)中極其重要的一種鑒別染色法。

革蘭氏染色方法:一般包括初染、媒染、脫色、復(fù)染等四個(gè)步驟。

具體操作:

1、將涂片在火焰上固定,滴加結(jié)晶紫染色液。染1min,水洗。

2、滴加碘液,作用1min。水洗。

3、滴加脫色酒精,約30s;或?qū)⒚撋凭螡M整個(gè)涂片,立即傾去,再用95%酒精滴滿整個(gè)涂片,脫色10s。

4、水洗,滴加沙黃復(fù)染液,復(fù)染1min,水洗,待干,鏡檢。

革蘭氏染色的結(jié)果解析

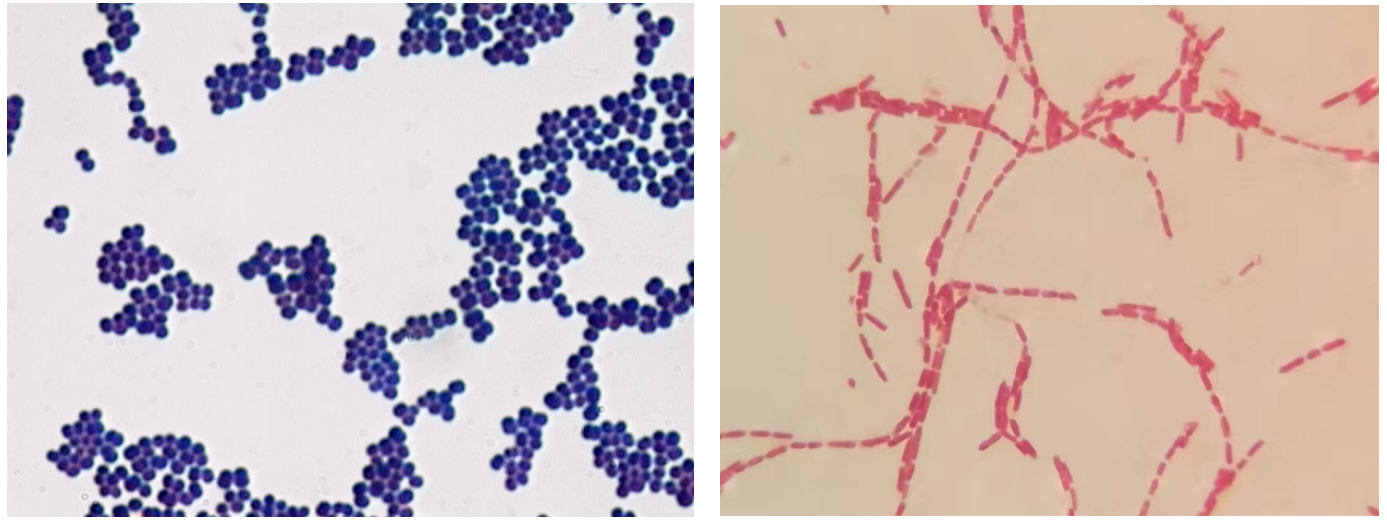

革蘭氏染色的結(jié)果:革蘭氏陽(yáng)性呈藍(lán)紫色,革蘭氏陰性菌呈紅色(圖1)。

圖1 革蘭氏染色結(jié)果(左:革蘭氏陽(yáng)性,右:革蘭氏陰性)

為什么會(huì)是這樣的結(jié)果?

這與細(xì)菌細(xì)胞壁結(jié)構(gòu)密切相關(guān)。革蘭氏陽(yáng)性菌細(xì)胞壁含有較厚的肽聚糖層,交聯(lián)度高,不含類脂層;而革蘭氏陰性菌肽聚糖層薄,交聯(lián)度低,且類脂層(脂多糖、磷脂、脂蛋白)含量高。(圖2)

圖2 革蘭氏陽(yáng)性菌與陰性細(xì)菌細(xì)胞壁的比較

通過(guò)結(jié)晶紫初染和碘液媒染后,在細(xì)胞壁內(nèi)形成了不溶于水的結(jié)晶紫與碘的復(fù)合物,而G+和G-細(xì)菌的細(xì)胞壁結(jié)構(gòu)對(duì)結(jié)晶紫-碘復(fù)合物的物理阻留能力不同。乙醇脫色處理后,G+細(xì)菌細(xì)胞壁肽聚糖網(wǎng)孔收縮,將結(jié)晶紫-碘復(fù)合物阻留在細(xì)胞內(nèi),經(jīng)革蘭氏染色顯示藍(lán)紫色。而革蘭氏陰性菌因其細(xì)胞壁薄、外膜層類脂含量高、肽聚糖層薄且交聯(lián)度差,在遇乙醇脫色劑后,以類脂為主的外膜迅速溶解,薄而松散的肽聚糖網(wǎng)不能阻擋結(jié)晶紫與碘復(fù)合物的溶出,因此通過(guò)乙醇脫色后仍呈無(wú)色,再經(jīng)沙黃復(fù)染,就顯示紅色。

操作細(xì)節(jié)說(shuō)明:

1、控制好每一階段的染色時(shí)間和脫色時(shí)間,染色時(shí)間過(guò)長(zhǎng)或脫色時(shí)間過(guò)短可能導(dǎo)致假陽(yáng)性,染色時(shí)間短或脫色長(zhǎng)可能導(dǎo)致假陰性。

2、選擇處于對(duì)數(shù)生長(zhǎng)期的菌,此時(shí)菌最為活躍,活力較強(qiáng),(一般培養(yǎng)至18-24h的菌)。若培養(yǎng)時(shí)間過(guò)久,菌已經(jīng)老化,處于衰亡期,細(xì)菌細(xì)胞壁通透性增加,容易將原本G+細(xì)菌染成了G-菌。

3、制片不可過(guò)厚,挑取少量菌苔研磨成一薄膜固定。若菌苔過(guò)厚,菌體層層堆疊、毫無(wú)縫隙,加之細(xì)胞壁成分影響脫色效果,會(huì)產(chǎn)生假陽(yáng)性的結(jié)果,同時(shí)鏡檢視野中菌體連片,分辨不出其菌體細(xì)胞形態(tài),影響觀察。

推薦產(chǎn)品:029010 革蘭氏染色液 10mL×4種/盒