作為食品衛生指示菌,“腸桿菌科”和“大腸菌群”之爭的本質分析

發布時間:2025-03-25 瀏覽次數:186

來源:環凱轉載于“ 六扇門Study”公眾號,作者~SIXDoors

腸桿菌科和大腸菌群是食品衛生指標中常用的兩類指示菌。歐盟、美國等國家普遍采用腸桿菌科作為食品衛生指示菌,而中國則以大腸菌群為主要監測指標,為什么會有差異呢?

這個問題小六曾經跟一些標準制修訂老師以及出口食品企業的老師交流過,接下來我們從國情、食品安全發展階段以及標準發展等角度進行分析。

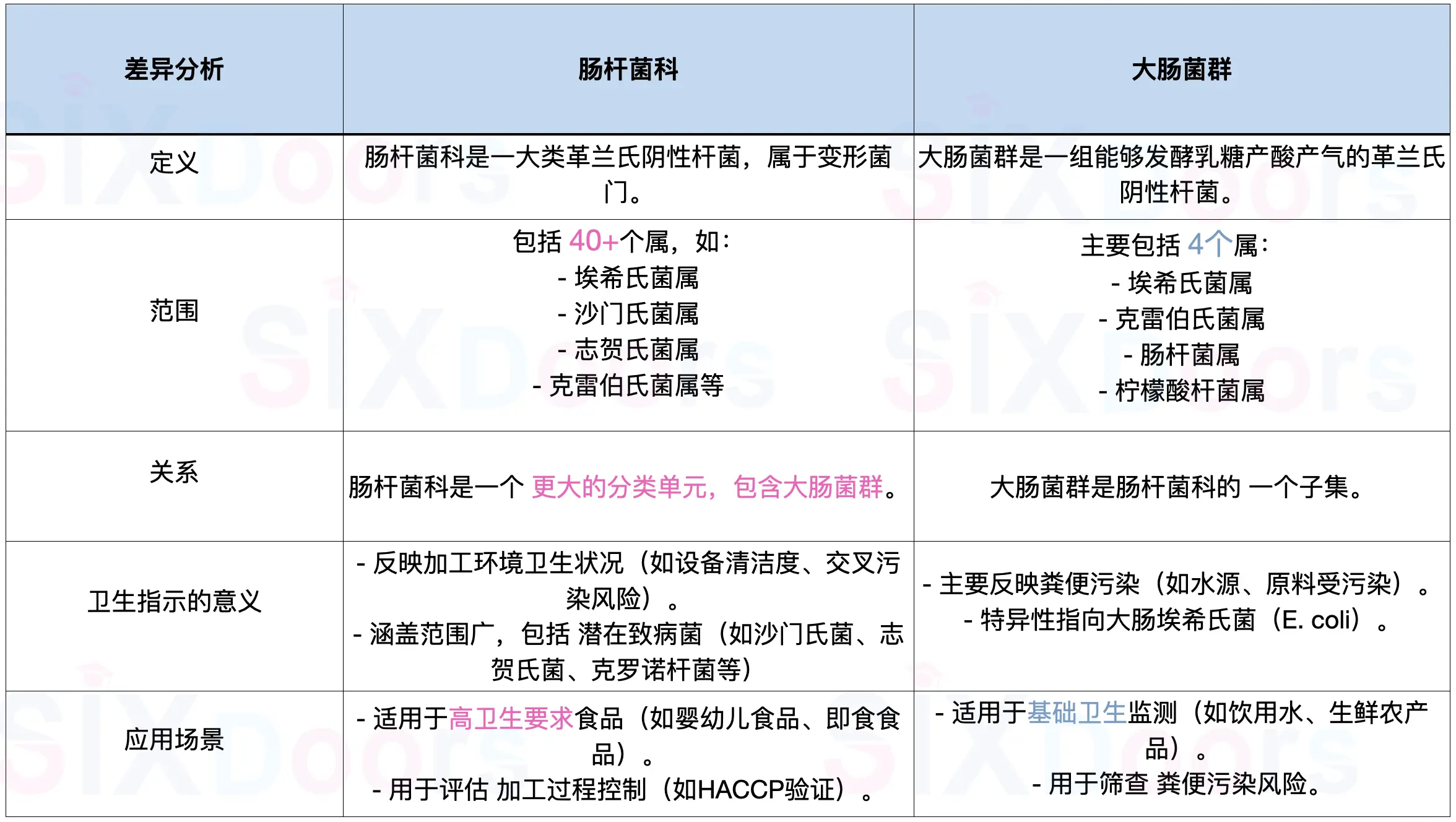

腸桿菌科和大腸菌群的差異在哪?

腸桿菌科涵蓋范圍廣,指示意義更全面,能反映加工環境衛生狀況,適用于高衛生要求食品,但檢測方法復雜,周期長,對實驗室技術要求高。

大腸菌群涵蓋范圍窄,對加工環境衛生指示意義有限,但檢測方法簡單,成本低,可特異性指向糞便污染,對檢測技術要求低,使用性強。

歐盟、美國等國家普遍采用腸桿菌科作為食品衛生指示菌,而中國則以大腸菌群為主要監測指標。這種差異的形成,本質上是食品安全治理體系發展水平、產業基礎、技術能力和社會需求綜合作用的結果。

1.食品產業鏈成熟度

歐美國家:食品工業高度集約化,規模化生產企業占主導,生產流程標準化程度高。例如,歐盟80%以上乳制品由大型企業生產,冷鏈覆蓋率超95%。產業集中便于監管,能夠支撐復雜衛生指標的執行。腸桿菌科的檢測需要更嚴格的衛生控制體系,例如從原料到終產品的全程溫控、設備清洗消毒程序等,對中小企業而言成本較高。

中國:食品行業呈現"金字塔"結構,大量中小微企業(尤其是傳統作坊式生產)仍占相當比例。例如,2022年數據顯示,中國約60%的食品生產企業為小微企業。大腸菌群檢測操作簡單、成本低(單次檢測成本約幾塊錢)、設備要求低(普通微生物實驗室即可完成),更適應現階段產業分散的監管需求。

2.食品安全問題關注點

歐美國家:基礎衛生控制已較完善,食品安全風險更多來自加工環境二次污染(如設備清潔不足導致的交叉污染)。腸桿菌科涵蓋范圍更廣(包括沙門氏菌、志賀氏菌等潛在致病菌),能更靈敏反映加工環境衛生狀況。例如,歐盟通過監測腸桿菌科可快速識別乳制品生產線中生物膜形成風險。

中國:現階段首要任務是防控基礎性污染(如糞便污染水源、原料)。大腸菌群特異性指向糞便污染(如大腸埃希氏菌),與飲用水安全、生鮮農產品初級加工衛生問題高度相關,符合當前食品安全風險防控重點。

3.法規標準的發展趨勢

歐盟:

以 (EC) No 2073/2005 為核心,針對不同食品類別設定腸桿菌科限值。例如:

嬰幼兒配方奶粉:腸桿菌科不得檢出(n=5, c=0, m=0 CFU/10g)

即食食品:腸桿菌科 ≤100 CFU/g(過程衛生指標)

標準與 HACCP體系深度綁定,腸桿菌科作為關鍵控制點的驗證指標。

美國:

FDA《食品法典》將腸桿菌科作為加工表面衛生的核心指標(如接觸面腸桿菌科≤1 CFU/cm2),直接關聯到SSOP(衛生標準操作程序)的執行效果。

中國:

早期標準以大腸菌群為核心,因其檢測方法(乳糖發酵法)與當時基層實驗室能力匹配。

2013年發布的GB 29921首次系統規定食品中致病菌限量,但仍以大腸菌群作為基礎衛生指標。

現在,伴隨食品安全水平的提升,在部分高風險食品(如嬰幼兒食品)的衛生規范中開始設置“腸桿菌科”監測的指標,但仍未全面轉向腸桿菌科。出口食品企業(如對歐水產出口)需同步執行腸桿菌科檢測,體現與國際接軌的過渡性特征。